Flannery O’Connor: la Grazia nel territorio del Diavolo. (1)

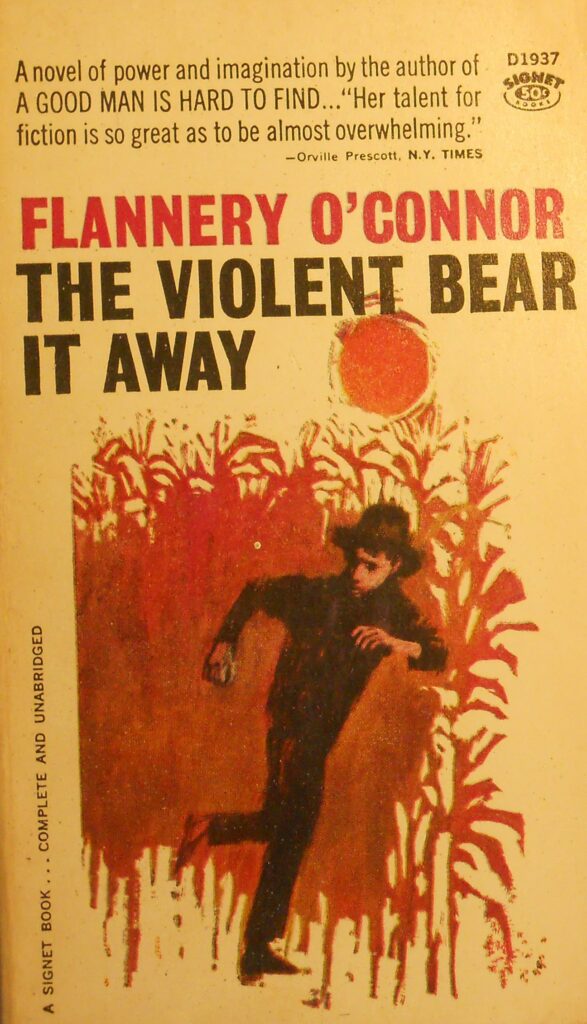

«Io non ci farei tanto caso alla mia redenzione, se fossi in te. Certa gente prende tutto troppo sul serio […] Quanto al giorno del Giudizio – disse l’estraneo – ogni giorno è il giorno del Giudizio» (The Violent Bear It Away, 1960; trad. it. Il cielo è dei violenti).

Lampante e incenerente, gotica e disturbante, spaventosa e rassicurante, sconvolgente e purificatrice: la narrativa di Flannery O’Connor è tutto questo e si dipana, ardente di simboli e metafore rivelatrici, attraverso le storie dei «folli di Dio» e delle loro vicende caliginose, febbrili e maledette, perché ambientate in quello che lei stessa ha circoscritto come «territorio del Diavolo», intendendo con questo il mondo privo di integrità, deviato e deviante, ostile alla Grazia, reticente alla salvezza, votato all’errore, ostinato nel contraffare la verità.

La scrittura della O’Connor è gotica e sacramentale, ma non trascendentale; è imperiosa e tumultuosa, capace di accumulare pagina dopo pagina una tensione quasi insostenibile per il lettore, che si ritrova immerso nel cosiddetto romanzo gotico moderno, innestato in quella letteratura allucinante e perturbante, screziata di macabro e grottesco, corposa di presagi e tenebre, sulla quale molti autori americani, anche contemporanei, hanno fondato il loro successo. Nel suo saggio Amore e morte nel romanzo americano (Love and Death in the American Novel, 1960), Leslie Fiedler attribuisce a due penne il merito di aver reso imponente il filone gotico moderno in America, uno è William Faulkner (1897-1962) l’altra è Flannery O’Connor.

Ogni giorno è il giorno del Giudizio

«Quanto al giorno del Giudizio ogni giorno è il giorno del Giudizio», sussurra un estraneo all’orecchio di Tarwater, il giovane protagonista de Il Cielo è dei violenti, ed è questo il cuore della narrazione oconnoriana: ogni giorno è il giorno del Giudizio, ogni giorno la Grazia si riversa nella vita dei protagonisti delle vicende narrate, offrendo la redenzione. I personaggi possono scegliere se «prenderla sul serio» o lasciarla passare, abulici. Non si tratta di una tematica, di un’idea o di un logos narrativo, bensì di una questione cruciale e immanente, talmente radicale nel dispiegarsi delle trame da annullare per il lettore ogni zona confortevole o accogliente. La lettura dei racconti e dei romanzi della O’Connor è un cimento spirituale, una continua provocazione, una salita che «incenerisce e rigenera» i pensieri.

Leggere Flannery O’Connor vuol dire approssimarsi al «mistero della salvezza» restando schiacciati a terra, in mezzo alla polvere, passando attraverso i vapori dell’inferno, con fiamme feroci che lambiscono la coscienza. È l’inferno dei suoi personaggi perennemente incompiuti – under construction è il termine usato dalla scrittrice – per definire la bruttezza che nasconde la Grazia, l’orrido che declama promesse; perché il Bene non è nel bello, ma nella promessa di un volto sfigurato, perché è là, tra le tenebre del dolore, nell’inguardabile, che risiede il mistero radicale, la radice della vita, quella vera: quella che nasce dopo la morte.

La malattia come “luogo”

Di origini irlandesi, ma nata nel 1925 a Savannah (Georgia), appassionata di volatili (celeberrimi i suoi pavoni), la O’Connor trascorre la sua breve esistenza sfamandosi di scrittura e solitudine. Essendo malata, la sua aspettativa di vita è fin da subito compromessa, finita, in contrasto proprio con quel ricercato senso di infinito che innerva le sue storie. «Non sono mai stata altrove che malata», afferma in una delle sue lettere, esplicitando così una visione della malattia e del dolore come di un luogo «dove non trovi mai compagnia […] dove nessuno ti può seguire» e dove lei si interroga sul mistero della salvezza, rendendolo fecondo fino ad affermare che «La malattia prima della morte è cosa quanto mai opportuna e chi non ci passa perde una benedizione del Signore» (The habit of Being, 1988; trad. it. Sola a presidiare la fortezza, lettere dal 1948 al 1964).

Nonostante la malattia – o forse grazie a questa – la scrittura diventa presto il suo orizzonte pieno. Frequenta il Georgia State College negli anni dal 1942 al 1945 e qui viene notata dal critico americano George Beiswanger , il quale la incoraggia a frequentare il celebre Writers’ Workshop all’Università dello Iowa. Nel 1948 decide di trascorrere due mesi alla Yaddo Foundation in compagnia degli artisti di Saratoga Springs, attorniata da intellettuali con i quali si misura in un confronto costante e arricchente. Tra tutti, stringe amicizia con Elizabeth Hardwick e Robert Lowell, che segue poi a New York, città dove conosce l’editor della Harcourt Brace and Co. Robert Giroux, e anche i coniugi Sally e Robert Fitzgerald, lei scrittrice ed editor, lui poeta, grecista e traduttore. Con loro nasce un’amicizia intensa e produttiva, sia dal punto di vista umano che narrativo, e negli anni la ospiteranno più volte nella loro dimora di campagna nel Connecticut.

Il nemico più temibile

Anche se la carriera di scrittrice le dà gioie, Flannery non può umanamente goderne appieno, perché il lupus heritematosus, la grave insufficienza del sistema immunitario ereditata dal padre (e che la ucciderà a soli 39 anni il 3 agosto del 1964), è inesorabile: le deforma le ossa, la costringe alle stampelle, le «gambe di acciaio» come le chiama in alcune lettere, la piega nel corpo, ma non la distoglie da ciò che considera la sua missione, non la allontana dalla scrittura profetica, dalla visione del vero.

Flannery non è una mistica, non scrive per rendere gli altri partecipi di un’idea, di un sentimento religioso, di una convinzione astratta. Per lei Dio non è un’intuizione, ma un’ustionante esperienza materiale, una salvezza incarnata, un incontro attuale, il principio e l’esito di una scelta. Nei racconti, quanto nei due romanzi, non c’è la contemplazione di un concetto di eterno e sovrumano, non è rintracciabile alcuna filosofia cattolica sorvolante la polvere della vita, ma vi regnano invece solide certezze: la carne, il sangue, i vizi, le virtù, il peccato, la morte, la salvezza, la dannazione. Santi o dannati, non c’è altra via; all’Inferno o con Dio, non c’è ulteriore bivio.

Realismo e consapevolezza cristiana

Realismo e consapevolezza nascono dalla Grazia, e lo scrittore che accoglie la Grazia rende la narrazione «palcoscenico dell’Incarnazione». Il lettore non incorre mai nel comodo lieto fine o in rassicurazioni moralistiche, bensì precipita costantemente nella solitudine, nella visione profetica che atterrisce perché svela il peccato, e, infine, nel mistero della salvezza, che però può attualizzarsi solo una volta fuori dal territorio del Diavolo, perché questo il mondo è, e questo il mondo resta fino alla fine, fino all’ultima parola.

I personaggi oconnoriani incarnano queste verità narrative, ragion per cui sono maschere grottesche e profeti falliti dentro scenari inquietanti. Non c’è indulgenza, non c’è buonismo: ci sono la morte e l’oscurità di una fede spesso mostruosa perché priva della Grazia. È quel buio fitto e quasi impenetrabile, osceno e delirante in cui Flannery O’Connor ci abbassa, a volte ci abbandona, per permetterci di alzarci, stroncando la visione umana per vivificare, dietro l’incompiuto, dietro il finito, dietro la tragicità del peccato, la prospettiva dell’Assoluto, la chiave della redenzione.

Commenti recenti